Hinweise zur sicheren Gestaltung betrieblicher Verkehrswege

Stand: Mai 2020

1. „Analyse vor Aktion“ – Untersuchung der Verkehrsströme

Ziel einer solchen Analyse ist die Identifizierung der typischerweise genutzten Wege (incl. Abkürzungen, bequemste Wegwahl usw.) und der kritischen Bereiche (z. B. Kreuzungspunkte von Verkehrsströmen). Dabei empfiehlt sich die Beobachtung über einen repräsentativen Zeitraum unter besonderer Beachtung kritischer Zeiten wie Arbeitsbeginn, Schichtwechsel, Arbeitsende oder andere Zeiten erhöhten Verkehrsaufkommens.

Für diese Analyse kommt je nach Betriebsgröße und Fragestellung eine der folgenden Methoden in Betracht:

- Zählung von Verkehrsteilnehmern durch Beobachter

- Erfassung von kritischen Annäherungen (kritisch bedeutet hier, dass eine schnelle/ spontane Reaktion erforderlich ist, um einen Unfall abzuwenden. Beispiel: ein Fahrzeug muss stark bremsen, um eine Kollision mit einem Fußgänger zu verhindern. Die systematische Erfassung solcher kritischen Annäherungen wird als Verkehrskonflikttechnik bezeichnet.

- Beobachtung von Verkehrsströmen mit einer Drohne (durch eine Fachfirma, dabei auf Datenschutz achten)

- Experteninterview (z. B. mit Logistikleiter, Lagerleiter, Lkw-Fahrern, FFZ-Fahrern)

- Sammlung kritischer Ereignisse durch die Beschäftigten

- Analyse von Dokumenten und Plänen: Vergleich der Anforderungen an das Verkehrssystem (z. B. Wegebreite, Ausweisung von Fußwegen) mit den tatsächlichen Gegebenheiten.

2. Gefahrstellen identifizieren, bewerten und priorisieren

Gefahrenstellen können insbesondere sein:

- Kreuzungspunkte von Verkehrsströmen (zum Beispiel Kreuzung von Fahrwegen und Fußwegen)

- Seitlicher Zutritt / Einmündung von Fußwegen in Fahrwege hinein

- Bereiche, in denen rückwärtsgefahren werden muss (Rangieren, Wenden, Heranfahren an eine Rampe)

- Ein- bzw. Ausfahrten von Hallen

- Durchfahrten und Durchgänge von einem Hallenteil in den anderen

- Unübersichtliche Bereiche z. B. Vorfeld von Regallagern / Stapellagern

3. Maßnahmen planen und umsetzen

Die Basismaßnahmen orientieren sich an den einschlägigen Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und am Stand der Technik, der in den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) beschrieben ist. Von besonderer Bedeutung sind:

- Ausreichende Wegebreiten schaffen (vgl. Technische Regel für Arbeitsstätten „Verkehrswege“, ASR A1.8, Abschnitte 4.2 und 4.3)

- Für ausreichende Beleuchtung sorgen (vgl. Technische Regel für Arbeitsstätten „Beleuchtung“, ASR A3.4, insbesondere Anhänge 1 und 2)

- Kennzeichnung und Abgrenzung von Verkehrswegen (vgl. Technische Regel für Arbeitsstätten „Verkehrswege“, ASR A1.8, Abschnitt 4.4), d. h.

- Trennung von Fahrwegen und Fußwegen

- mindestens durch deutlich sichtbare Markierung (farblich, Markierungsleuchten),

siehe Abbildung 1

Abb. 1: markierter Fußweg

- besser durch bauliche Maßnahmen (Geländer, Leitplanken, Niveauunterschiede), siehe Abbildungen 2 und 3

Abb. 2 und 3: Bauliche Trennung von Fahr- und Fußweg durch Geländer

Weitere Maßnahmen zur Vermeidung oder Entschärfung von Gefahrstellen sind:

- Wo es möglich ist, Verkehrswege kreuzungsfrei führen

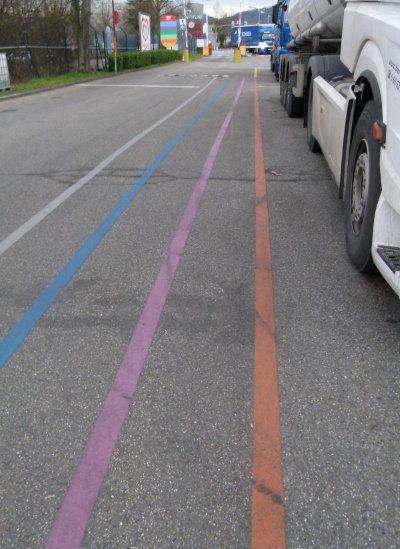

- Möglichst gerichtete Verkehrswegeführung für Lkw (z. B. durch Schaffung eines Einbahnstraßen-Systems oder einer Verkehrsführung durch Farbmarkierungen, vgl. Abb. 4)

- Maßnahmen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden oder zu minimieren (z. B. wenn möglich seitliches Beladen von Lkw, so dass das Rückwärts-Heranfahren an die Ladestelle entfällt)

- Vermeiden, dass Fußwege durch Bereiche führen, in denen rückwärtsgefahren wird

- Auf nutzerfreundliche Verkehrswegeführung achten

- keine umständliche Wegführung für Fußgänger (dies wirkt der Tendenz zur Abkürzung durch Gefahrbereiche entgegen)

- zwei Fußgänger können ggf. nebeneinander gehen

- An Einmündungen von Fußwegen in Fahrwege Geländer vorsehen, um ein direktes Hineintreten in den Gefahrbereich zu vermeiden, siehe Abbildung 5

Abb. 4: Farbmarkierungen zeigen den Fahrzeugen den Weg durch den Betrieb

Abb. 5: Geländer an der Einmündung eines Fußwegs in einen Fahrweg

- Geschwindigkeitsreduzierung für Fahrzeuge durch bauliche Maßnahmen z. B. Schikanen bzw. Versatze, Fahrbahnverengungen in bestimmten Abständen, Markierungsnägel oder Bremsschwellen (siehe Abbildung 6)

- Zutritts-/Durchgangsverbote oder weitgehende Zutrittsbeschränkungen für Fußgänger in Gefahrbereiche (z. B. in mit Gabelstaplern betriebene Lager, Verladezonen u. ä.), Beispiel siehe Abbildung 7.

Abb. 6: Bremsschwellen im Verlauf des Verkehrswegs

Abb. 7: Betretungsverbot für einen Gefahrbereich

- Abschrankungen oder Ampelsysteme an Kreuzungen von Fuß- und Fahrwegen

(siehe Abbildung 8) - Ggf. andere auffällige Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen (z. B. Zebrastreifen)

- Einsehbarkeit durch Spiegel (Verkehrsspiegel, Rundumspiegel) verbessern

(siehe Abbildung 9)

Abb. 8: Abschrankung an der Kreuzung von Fuß- und Fahrweg

Abb. 9: Rundumspiegel